上世纪80年代李小山曾一石激起千层浪,而在谷文达看来,明清至中华人民共和国成立以来的国画界,其处于“基因”的“蜕变”过程中,画种亦在“蜕变”中,只要蜕变不止,便是生命不息。谷文达1987年去美国时,美术界叹息他的离开,但实际的情况是他从未停止过水墨演进,一直不断推进水墨艺术的实验与建树。他常常充满怀念地谈起恩师陆俨少,直到今天,谷文达纽约的家里,仍然挂着当年出国时陆俨少为他亲笔书写的推荐信。作为实验水墨的早期探索者,谷文达认为,颠覆传统和继承传统并不矛盾。艺术中有些良品、新品就是出自于“异地嫁接”,谷文达多年游走于中西文化之间,他结合自己的艺术经历将“树挪则死,人挪则活”的古训做了新的阐释。在此篇文风古雅的纪实散文中,让我们一起来感受艺术家思想的维度。

一

从杭州回沪的归途中。经过嘉兴,常常会停车买些粽子和缙云烧饼,一路便津津乐道传统食物之鲜美。

嘉兴穿越而过,窗外的景致在变化中。虽然我不曾去过南湖,但与我看过的照片多不一样了。我自言自语地决定,要去拜访南湖。周末便兴致勃勃地坐上了南湖游船……

数天之前,中学同学传一微信于我,惊艳的是大上海之蓝图。从南通到嘉兴;自苏州、无锡至宁波和温州。而距申城一百公里的嘉兴南湖,就像申城的中心公园……天气炎热到知了怨声载道,此起彼伏,却也增添一丝烦恼。

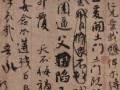

我登上烟雨楼,在一楼正厅忽见吴昌硕的入室弟子王个簃先生所书“湖天一览”;我久久仰之,觉得此帧法书,是吴门正传制作。拜读之余,我碾转湖心岛的园林中庭,在观音阁前,意外觅见我老师陆俨少先生所题一匾“观音阁”。我喃喃自语,好不欢喜;绕烟雨楼漫步,四面湖水环抱。先前热浪烦心,随碧波远去;换来“一片冰心”自觉不废此行。

二

我在《我的水墨历程》一文里忆及拜师曹简楼先生的一段经历:

“花卉画家曹简楼先生是吴昌硕的学生王个簃的入室弟子。他是上海工艺美术学校工艺绘画班的兼职教师。因为我在东阳木雕专业,曾有缘听过他的课。1976年我毕业于上海工艺美术学校后,有幸拜曹简楼先生为师。从那时起我开始接触正统的诗书画印的熏陶。吴昌硕的没骨写意的境界与金石篆书入画的浑厚凝重风范对于我的影响,现在看来是在于我自身喜好博大精深,雄浑神秘的境界,或许也直接影响到我后来的‘联合国’与‘唐诗后著’碑林三系等规模的装置艺术。

那时的我,每个周末上午必去住在长乐路和茂名南路口,兰馨戏院后的art deco公寓,曹简楼先生家中画室。显然可以看出曹简楼先生在旧上海经商的富裕痕迹。可以想像画画是曹简楼先生的一种优越生活条件下的专业式的业余爱好和生活品质的一部分。解放后,当然经商不成了。但依曹简楼先生娴熟的花卉画技艺水平,又是吴门画派的入室弟子,顺理成章地出任上海中国画院的职业画家。如南宋画院的宫廷体制,解放后各省、甚至省份的县城都相继成立了中国画院。培养出一批以沿袭传统的职业国画家和一批以社会主义主题式创作的彩墨画家。如此优越的条件,就像是曹简楼先生在解放前经商时没有可能有的奢侈。旧上海曹简楼先生的家虽然中产,却是十里洋场经商而来的。画画是无法谋生的。在师承曹简楼先生的日子里,除了我能学习到的花卉画、篆书及篆刻的传统技术,我能感受到他做职业艺术家的满足。当时我在学习的过程中已经明显地体会到了……和我后来在浙美师从陆俨少老师时的感受是一样的。

陆老师的绘画是基于他深厚的文化上的修养所致。解放后的画家中,我没有见过有谁的诗赋及题跋,可以与陆俨少先生相匹敌的。记得陆俨少先生写一手惊艳四座的赋与散文,亮丽了!

京城的画家们,西洋画出家,却常常只能落得‘穷款’。李可染先生以此却独树一帜,创造了一种艺术性很独特的‘穷款’。比较朱耷极限的简约和精炼的语言,无与伦比的华滋丰厚之境界时,京城就显得粗俗,浅显和矫揉造作了。朱耷想要说的、要表现的,是古今中外的艺术所要顶礼膜拜的!诸如此类的思考在我进入浙美之前时是不可能的。

所以很难想像,为何潘天寿先生执意要将陆俨少先生从上海请到杭州的道理所在。那时上海的中国画院如此对待陆老先生,也许我要问的是上海中国画院在那时又有谁的水平可以沾边陆先生的?正是那段艰苦的岁月,陆俨少先生画出了一生的精品!”

三

齐白石先生出版画册,求一吴昌硕题跋,以作画册之封面为荣;潘天寿二十有几求拜八十高龄的吴昌硕先生为师;吴昌硕先生非常器重与信任王个簃先生,弟子之余,王个簃先生还是吴先生子孙的家庭教师,无不情怀由衷。

湖心岛上之烟雨楼,高檐画栋,朱漆青砖。老木逢春,绿荫掩映。烟雨起时,沧茫清远。

因诗人杜牧“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”而得名。始建于五代后晋年间。广陵郡王钱元镣筑台,以馆宾客,极目南湖。原遗址现已无处寻觅。嘉靖二十七年,嘉兴知府赵瀛,疏浚治理河道,将所挖泥土填入湖中,遂成一岛。烟雨楼几经兴废,历史沧桑;民国七年,即1918年,嘉兴知事张昌庆重建烟雨楼,并不断扩建成一江南名楼。

乾隆先后六下江南,却八次登临烟雨楼。乾隆十六年,初次南巡,下榻秀水县北门外御花园;次日登临烟雨楼,写下《烟雨楼用韩子祁诗韵》。重游逢晴,而起诗兴,作《烟雨楼即景》,将烟雨楼比作蓬莱岛。乾隆二十七年,皇帝第三次南巡,游览烟雨楼及茶禅寺,在烟雨楼作了《再题烟雨楼》,他从杭州回銮过嘉兴,复出烟雨楼,写下了《复游烟雨楼》诗二首。之后的三访烟雨楼,留下了《烟雨楼叠旧作韵》,《游烟雨楼即景杂咏》四首、《再游烟雨楼诗》、《题烟雨楼》。乾隆四十五年,乾隆七十大寿游览烟雨楼作《题烟雨楼》。乾隆对烟雨楼情有独钟,故在避暑山庄仿造一烟雨楼,并题:“庚子年南巡旋跸,携烟雨楼图归,游热河仿为之……”

而南湖最为人瞩目的当属是中国近代史上重要的革命纪念地。在共产国际的帮助下,1921年中国共产党第一次全国代表大会在上海召开。参加大会的有毛泽东、董必武、陈潭秋、何叔衡、王尽美等十余人,代表全国50多名党员。共产国际代表马林和尼柯尔斯基列席会议。7月30日夜晚,一大会址忽遭法租界巡捕闻讯前来搜捕。代表们商定将一大最后一天的活动,挪至嘉兴南湖烟雨楼的一条画舫上举行。28年后,中华人民共和国成立。烟雨楼的画舫,易名为“红船”……

四

师从的意义,如同根茎之于枝干;从近代到现代艺术的转折,关键性一代宗师,是晚清的“海派”;而最具影响者莫过于吴门画派宗师吴昌硕,他又与任伯年、赵之谦与虚谷为“清末海派四大家”。

明清时期,因袭守旧;画风渐趋颓势。虽有八大与八怪,董其昌与石涛,却也无力回天,败于重复繁衍,直至一棵树寿终正寝。

我不谈吴门之渊源,却顺藤摸瓜,从曾师吴昌硕开吴门之派,下至齐、王、潘、沙等一代宗师,他们均秉承基因,并别开生面;有一脉相承,却无有蜕变。

上世纪80年代有李小山先生一石激起千层浪,如今余波已尽。我的荐言为,明清以来至中华人民共和国成立以来之国画界,其处于“基因”的“蜕变”过程中,画种亦在“蜕变”中,只要蜕变不止,便是生命不息。

我们回到老生常谈,自吴门昌硕,王个簃至曹简楼师从师承,似乎每况愈下。古训云:“树挪则死,人挪则活”,那么以年复一年而论,树不挪则易存活;回过头想,就是千年银杏,她毕竟还是难逃寿终正寝。让我剥开众相,也许会有一全新阐译。这就是波普尔的“证伪”说,有一种解释,就会有一种或多种更好的悖论。我们可以理解为“证伪”是一种逻辑的推理,而“证伪”本身则为真理;如同“相对论”、“因果论”,是谓颠扑不破的真理一样。我不妨将“挪”字继往开来,这就是说生生不息了;“挪”便是“移民”,春花结籽,随风飘扬,落地生根,这就是“挪”与“移民”。她们中的良品,便有新品出自于“异地嫁接”。我便执意“树挪则死”是暂时的延续;而“树挪则活”是永远的千秋大业!

还记得后来刷屏语录是尊师陆俨少对学生的中肯之言:“小谷是匹野马”,“我只要一个谷文达”;当问及面试的报考研究生,“你对谷文达怎么看”……

师从历史、生活和自然。自然是最高境界。

五

我《中园》观念书的结尾写道:

“在我儿时的记忆里,山峦是神奇的。那是1961年,当时6岁的我与祖母坐火车去我的家乡浙江上虞,途径杭州时我问祖母,窗外那的庞然大物是什么?祖母告诉我是山。那是我第一次看到山啊!出生于上海大城市的我,总算第一次结缘于自然。我与祖母那次的经历在我画水墨画时常常记忆犹新。从我热爱涉足名山大川,去体验其雄浑持久和绵延不绝,从搜尽奇峰打草稿,到如今我最爱的绿色森林书法与河道书法所原创的园林城市的大地艺术与规划设计,我的生活与艺术从来没有离开过对自然的盎然兴趣。1971年在初中的我开始研习水墨画。1979年至1981年在浙江美术学院为陆俨少先生的研究生。1981年至1987年我任教于浙江美院国画系山水专业。那时已进入我的创作鼎盛时期,并开始创建当代观念水墨艺术,水墨装置艺术和水墨行为艺术。

1987年去美国时,专业界叹息我离开了水墨艺术界是一个损失。但实际的情况大家未知的是,即我从未停止过水墨演进。1999年至2000年间我在曹素功墨厂创制DNA基因墨锭墨色粉,以绿茶叶在泾县红叶宣纸厂创制绿茶宣纸。并以基因墨和绿茶宣纸创制大型‘基因风景’系列画;‘谷文达文化婚礼’行为艺术系列;‘我们是快乐的动物’水墨与视屏动画系列……。

我一直不断推进水墨艺术的实验与建树。1060名学童参与的书法行为艺术‘第一届大众当代艺术日’的‘基因&蜕变’,1500名学童参与的蓝藻水画‘第二届大众当代艺术日’深圳站的‘青绿山水画的故事’和上海站的‘火焰山&花果山上签语未来’等。以汉字结体构成的建筑岛、河道湖泊、园林的全主义艺术‘中园’三维动画片。”

五千年文明的自然观一直伴随着我。这是一种生活方式,一种潜移默化,常常是意识到的一种存在和体验。一天一位朋友对我说,你的“中园”创意终于将你的山水画搬到了大自然,成为自然风景中的景观!那时我恍然大悟,我一直延续着我对大自然的惊讶,陶醉与崇敬。我会如此地将山水画创作回归到大自然景色中去。

六

南湖烟雨楼目睹了时代的变迁。

历史的烟雨,仍然弥漫在南湖,她继续记录着属于每一时刻的烟雨楼。明清时期虽有名家辈出,却无有春秋之百家争鸣;而尊师为帅,而世袭为寇。文人画更有董其昌者,顺我者上,逆我者下,其说词并非康庄大道,是谓“伪文人”之行径。从五代吴道子至宋董源范宽,完成了中国最完美的艺术形式:山水画的革命。

经元明清而臻于完美境界。从晚清至解放前,国画艺术每况愈下。唯一走出因袭世袭,独树一帜,莫属中华人民共和国成立以来国画家们的社会主义主题创作,至于好坏优劣,可当别论。我们可以从海派创始人吴昌硕先生,经王个簃至曹简楼,一脉相承,气数逐渐式微,这是不争之实。

“笔墨当随时代”毕竟是一适宜的说法。上世纪80年代兴起的当代主义水墨艺术,她的原创性的突兀,是她的史无前例;全方位地置中国绘画艺术(以山水画-东方自然观与书法文字艺术-东方记录史为主体)于全球文明之中;她所引起的纷争与纷陈至今,无论何时何地,将永远地记载她的历史性的建树。

七

烟雨楼上乾隆的末代诗篇,王个簃与陆俨少为烟雨楼的题跋,终结了一个文人画的时代。登高望远,不禁令我想起杜牧的《江南春》绝句:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”……

雾纱缭绕的南湖,远近参差,层林尽染,静寂清远。离开前,只见挑担的吆喝着;我好奇地走近前去,忽然喜出望外,掏出二十几元零钱,买上四枝挂满露珠的莲蓬头,数落着结结实实的莲心;再来数枚南湖菱角,我坐在一汪清澈如洗的湖水前,品尝起清香松脆、一丝良苦一丝沁甜的莲心和菱角来。然后心满意足的我,远眺烟雨楼。眼前呈现出烟雨浩渺的南湖;心旷神怡而情不自禁……