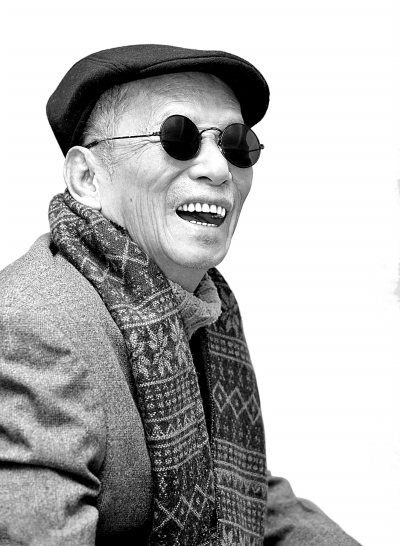

29年前,庞中华不到40,头角初露,仍为地质勘探队员。而今,年届7旬的庞中华并未“幡然一翁”,仍以不老的面容、矫健的身板、沛然的神采、洪亮的声音,与故友新交侃侃而谈。

讲堂视频播放着庞中华近30年的人生之旅:授课足迹从国内到了世界各地,数度走入联合国总部;“桃李”遍植神州,芬芳中外;授课方式从运笔入手,变成从音乐、弹奏入门;其开发的书写笔,实现了航天员的太空书写……在传统阅读日衰、键盘书写日甚之时,庞中华的学员在扩展,讲堂在延伸,影响在远播。

“我的一切来自于悟。”庞中华说。

他悟到什么了?从白居易的《琵琶行》中,他恍然看见“指法”与“笔法”的“通道”;在颜真卿的书法、贝多芬的交响乐中,感受到以线条、韵律传达感情的异曲同工。

于是,他的行走之旅多了一个忠实伴侣——手风琴。庞中华能弹一手好风琴,以其变幻无穷的“指法”,根据对各种书法风格的体悟,用不同弹奏和变奏,表现中国书法的精神内蕴。美国人、德国人、俄罗斯人分别从本民族最熟悉的《新年好》《欢乐颂》《喀秋莎》等旋律的变奏中,感悟到本民族音乐与中国汉字书写的神奇关联,知道了王羲之、颜真卿、褚遂良……庞中华背着手风琴,一再受邀走入联合国总部。

“一个完全不懂外文的我,与一批批完全不懂汉语的外国人,达成了快乐的交流,并唤起了他们对中国书法的兴趣。”庞中华展示出联合国官员们练习的一幅幅书法作品,引来惊叹。

“所以,我今天不谈技法,写字太简单。”庞中华说。然而,正是他那一个个充满趣味的人生小故事,给人以“创造力”的深沉思考——

他从小放牛,与泥土为伴,他的“起跑线”在乡野;

他做过20年地质勘探队员,与大山相依,他的青春不浪漫;

他无家学传承,更无名师指点,“我的老师出生于1600多年前,他叫王羲之,我是他的函授学生”……

然而,正是这看似“放养”的“野生”状态,滋养了他乐观、浪漫、勇敢的情怀,茁壮了今天的庞中华。

“比如,我从过去地质队员经历中,感受到探矿与书法、乃至其他事业发展的共性——凡是无人涉及之处,可能就有丰富矿藏。”

类似感悟,多之又多;每到节点,必然浮起;每次浮起,必成峰峦。

活法决定书法,乃至事业高度。这诠释着他的思路,他的创造,他的创新,他的激情,乃至于他的不老!

授课结束,大家兴趣盎然。人们第一次在美妙的琴声中,与本民族美丽文字作了最亲密的对话。而且,远不止于此!

“人生 艺术 书法”——庞中华的故事,将演讲主题重新排序。(记者 廖翊)